「胸の筋トレをしているのに、大胸筋に効いてる感じがしない」

「ベンチプレスをやっても、腕や肩ばかり疲れる」

「同じ胸トレばかりで、最近筋肥大の伸びが止まった気がする」

そんな悩み、ありませんか?

この記事では、大胸筋を正しく鍛えるためのトレーニングのコツを、解剖学の視点からわかりやすく解説します。

特に初心者〜中級者の方に向けて、「なぜ効かないのか?」「どうすれば効くのか?」が明確になります!

目次

トレーニングで大事なのは“解剖学”の意識

筋トレの効果を最大化するには、筋肉の構造=解剖学を理解することがとても重要です。

特に大切なのが、筋肉の「起始部(きしぶ)」と「停止部(ていしぶ)」。

- 起始部:筋肉の始まり。動きが小さい側(体幹側)。

- 停止部:筋肉の終わり。動きが大きい側(手や脚の先に近い)。

筋肉は、この起始部と停止部が近づくことで収縮(=筋肉が働く)します。

つまり、「この筋肉はどこからどこまでついていて、どう動けば収縮するのか?」を理解すれば、

効かせたい部位にピンポイントで刺激を与えられるようになります。

大胸筋の3つの部位とその起始・停止を理解しよう

大胸筋(だいきょうきん)は大きく分けて3つの部位があります。

- 大胸筋上部

- 大胸筋中部

- 大胸筋下部

それぞれ、起始部・停止部が違うため、適切なフォームと角度で動作する必要があります。

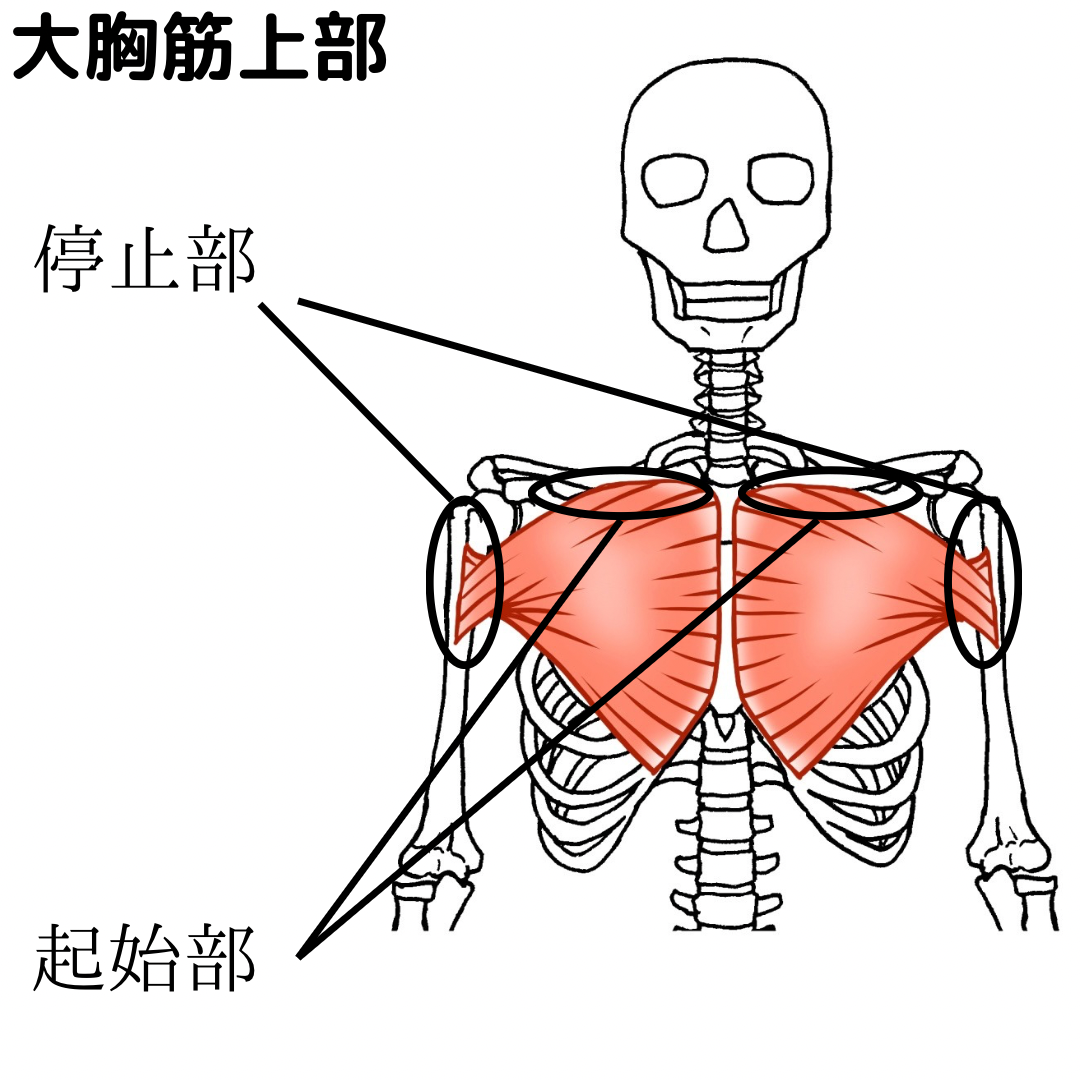

大胸筋上部の解剖学とおすすめトレーニング

- 起始部:鎖骨の内側(内側1/2〜2/3)

- 停止部:上腕骨の大結節稜(腕のつけ根)

→腕の肩に近いところ

鍛え方のコツ:腕を斜め上方向に押し出す動きにより停止部が起始部に近づき、大胸筋上部を適切に収縮することができます。

つまり、腕の肩に近いところを鎖骨の内側に近づけることを意識すると効きやすくなります!

おすすめ種目:

- インクラインベンチプレス

- インクラインダンベルフライ

- スミスマシン・インクラインプレス

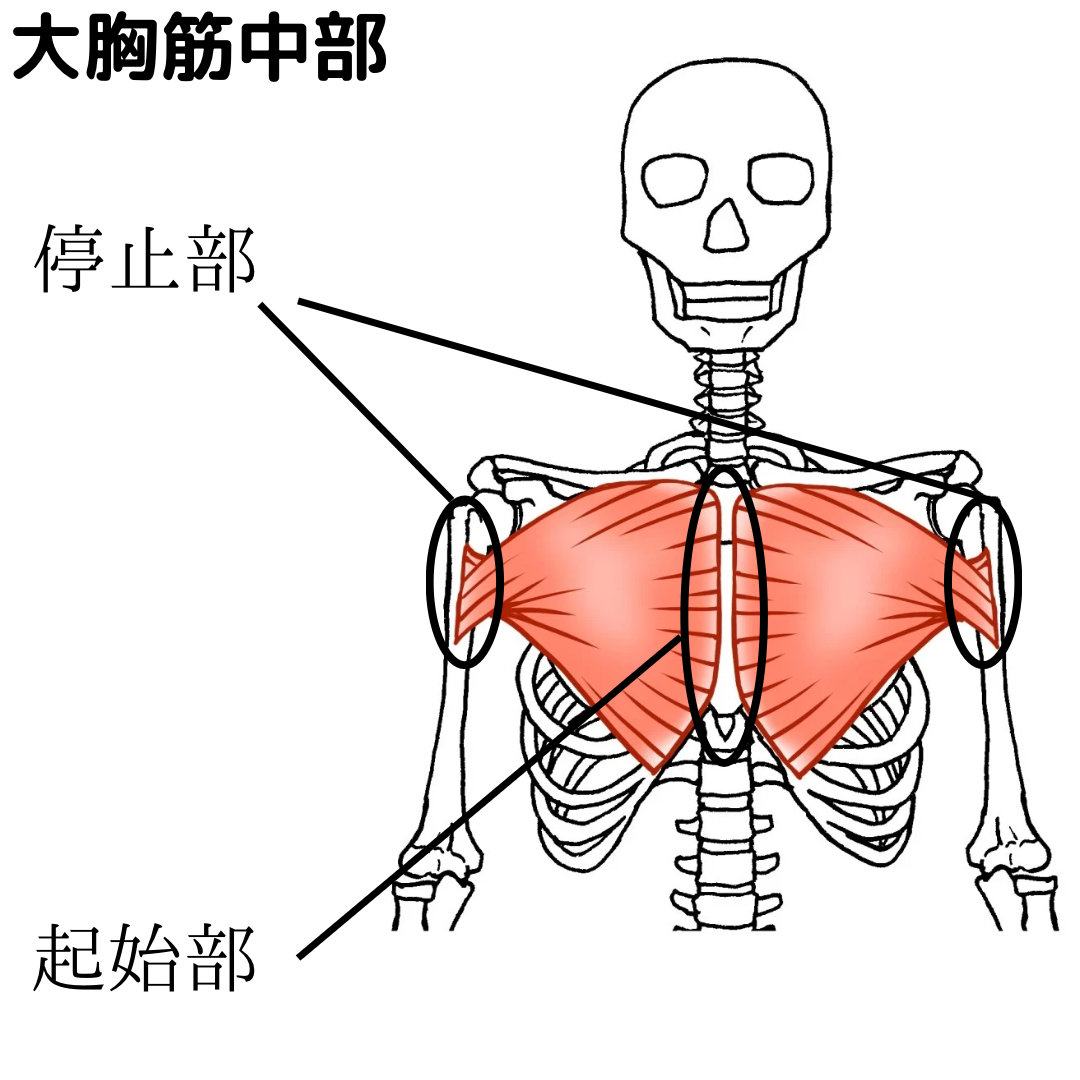

大胸筋中部の解剖学とおすすめトレーニング

- 起始部:胸骨〜第2~第6肋軟骨

→胸の中心あたり

- 停止部:上腕骨の大結節稜

→腕の肩に近いところ

鍛え方のコツ:腕を正面に押し出す動きにより停止部が起始部に近づき、大胸筋中部を適切に収縮することができます。

つまり、腕の肩に近いところを胸の中心あたりに近づけること意識すると効きやすくなります!

おすすめ種目:

- フラットベンチプレス

- ペックデックフライ

- ケーブルクロスオーバー(水平)

プレス系の種目では「リストラップ」を使用するのもおすすめ

大胸筋上部・中部を鍛える際のプレス系の種目(ベンチプレス、スミスマシン・インクラインなど)を行う際は「リストラップ」の使用をおすすめします。

リストラップを使用することで、手首の怪我予防、手首を安定させることでトレーニングのパフォーマンス向上させる効果があります。

| FERRY リストラップ ウエイトトレーニング 筋トレ 手首固定(2枚組)手首 サポーター ウェイトトレーニング リストストラップ トレーニング グローブ バーベル ベンチプレス 手首保護 価格:980円 |

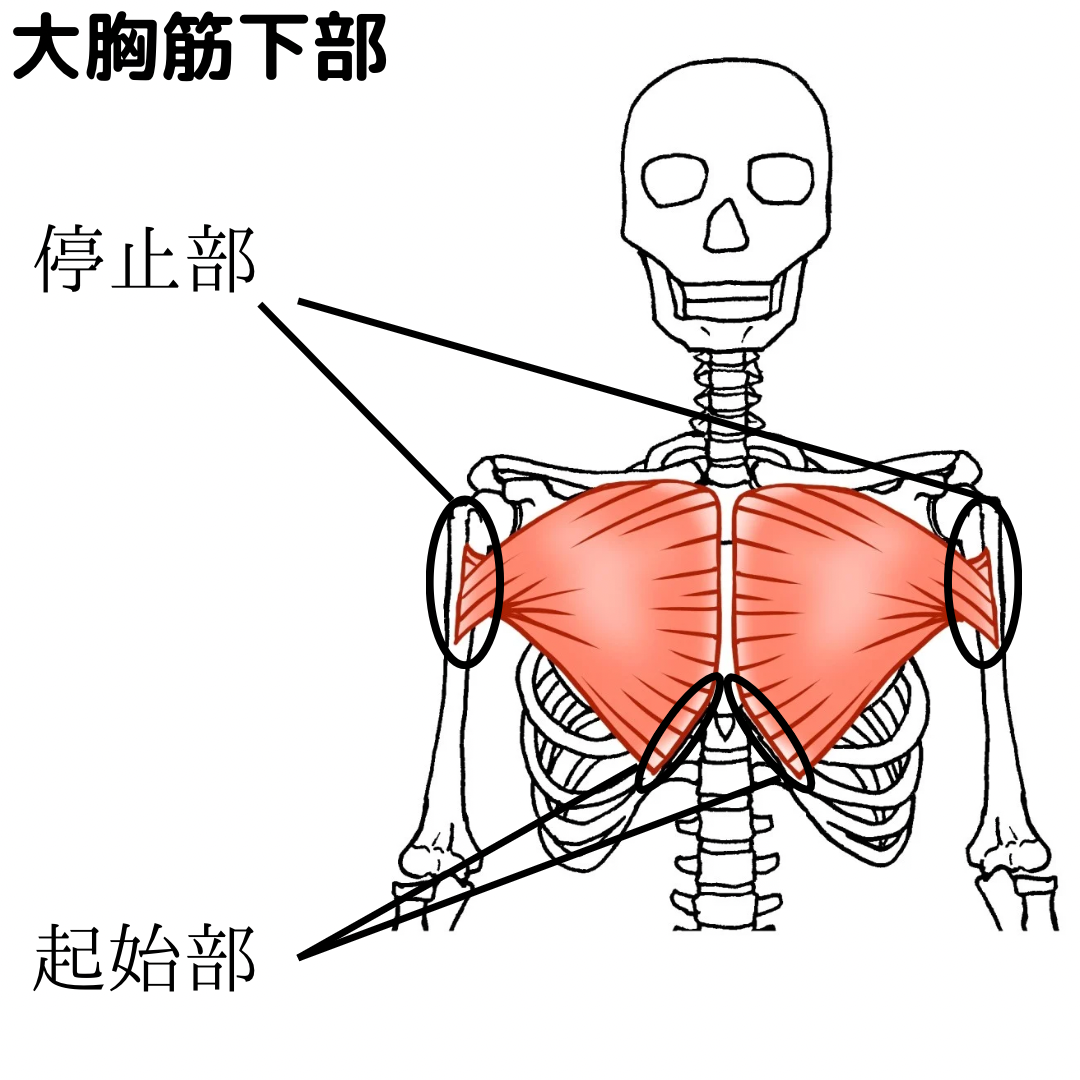

大胸筋下部の解剖学とおすすめトレーニング

- 起始部:腹直筋鞘、腹部〜第7〜第9肋軟骨付近

→みぞおちの近くあたり

- 停止部:上腕骨の大結節稜

→腕の肩に近いところ

鍛え方のコツ:腕を斜め下方向に押し出す動きにより停止部が起始部に近づき、大胸筋中部を適切に収縮することができます。

つまり、腕の肩に近いところを、みぞおちの近くあたりに近づけることを意識すると効きやすくなります!

おすすめ種目:

- デクラインベンチプレス

- ディップス

- ケーブルクロスオーバー(下方向)

【ポイントまとめ】胸トレで大胸筋にしっかり効かせる方法

筋トレでは「何を鍛えるか」だけでなく「どうやって鍛えるか」が超重要です。

以下のポイントを意識するだけで、胸トレの質が劇的にアップします!

- 大胸筋の構造(上部・中部・下部)を理解する

- 起始部と停止部がしっかり近づくように動作する

- プレス系の種目では「リストラップ」を使用する

【まとめ】解剖学を味方にして、効かせる胸トレを!

「胸トレをやってるのに効かない」「変化が出ない」と感じている人は、筋肉の起始部と停止部を意識するだけで変わります!

特に大胸筋は、部位ごとに効果的な角度・種目が異なるため、構造を理解して刺激を変えてあげることがとても大切です。

ぜひ今日のトレーニングから、意識してみてください!